Гоголевские реминисценции в повести Ф. М. Достоевского "Дядюшкин сон"

| Краткое содержание | |

|---|---|

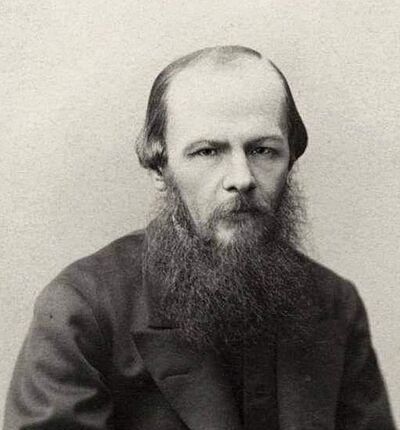

| Авторы, о которых сделана работа | Гоголь, Достоевский |

| Конкретное произведение, о котором речь | Дядюшкин сон |

| Год написания произведения | 1859 |

Автор Шалимова Елена

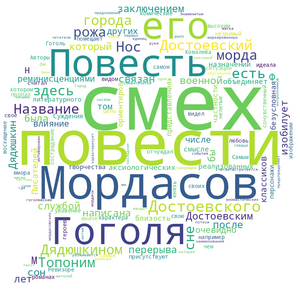

Повесть «Дядюшкин сон» была написана Ф. М. Достоевским после перерыва в 10 лет, который бы связан с заключением и военной службой. Повесть изобилует реминисценциями других классиков, в том числе очевидно влияние Н. В. Гоголя. Писателей объединяет безусловная близость аксиологических ориентиров, реализованных, в частности, в их представлениях о смысле и назначении литературного творчества.

Суждения Гоголя, его персонажи, присутствуют в романах Достоевского как «незримый смех», например, в «Ревизоре». Достоевский видел свою цель иначе, чем Гоголь: в самом изображении характера он не отчуждал смех от идеала. Самым высоким видом юмора Достоевский считал смех сочувственный, в котором есть любовь, сострадание, восхищение и уважение. Авторы помещают своих героев в самые нелепые комические ситуации: в повести «Нос» у Ковалева пропал нос, в «Дядюшкином сне» князь К. свое предложение руки и сердца Зине считает сном.

Знаменитые гоголевские «говорящие» имена и наименования есть и в повести Достоевского. Город Мордасов, где развиваются события в «Дядюшкином сне» - это одна из первых семантически маркированных ономастических единиц, которая встречается читателю. Название города здесь характеризует его жителей. Топоним Мордасов здесь мотивирован лексемой мордасы – мн. число от «морда, рыло, рожа, сысалы». Топоним Мордасов вводит в текст повести мотив ряженья: морда – маска, «личина», «накладная рожа, для потехи». Название города предопределяет систему антропонимов мордасовских обитателей.

=== Москалева ===

Ряженые герои, такие же куклы, как и князь К., управляются в повести опытным – первой дамой в Мордасове – Марьей Александровной Москалевой, которую «сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном». Эмблематично, что фамилия Марьи Александровны – Москалева – восходит к глаголу "москалить" - мошенничать, обманывать в торговле. Маска «первой дамы» позволяет безнаказанно разносить сплетни, строить козни, распоряжаться судьбами других людей:

- «Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово».

Дискурс Москалевой образует сложный симбиоз речевого поведения Кочкарева, Городничего и самого Гоголя «Выбранных мест». Что касается Кочкарева, то сходство с ним Москалевой затрагивает его деятельность в роли «свахи» и выражается конкретно в характере постоянной брани, которую он пускает в ход в разговоре. Так, Москалева не слишком церемонится со своим мужем:

- « — Где болван? — закричала Марья Александровна, как ураган врываясь в комнаты. — Зачем тут это полотенце? А! он утирался! Опять был в бане? И вечно-то хлещет свой чай! Ну, что на меня глаза выпучил, отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? <...> — Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка, пигмей ты этакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!».

Однако сходство Москалевой с Кочкаревым этим не ограничивается. С ним ее связывает также соединение грубого напора с апелляцией к искренним чувствам и христианским ценностям:

- «— Ты дитя, Зина, — раздраженное, больное дитя! — отвечала Марья Александровна растроганным, слезящимся голосом. — <...> ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. <...> — на это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое! <...> Он получеловек, — пожалей его; ты христианка! <...> Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения. <...> Я представила ей как дело высокохристианское, быть опорой, утешением, другом, дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год».

Соответственно, в Москалевой проявляются черты Городничего:

- «Нет, не вам перехитрить меня! — думала она, сидя в своей карете. — Зина согласна, значит, половина дела сделана, и тут — оборваться! вздор! <...> она знала наверное, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов».

=== Князь К ===

Фамилия князя, выступающего в повести в качестве жениха, цензурована до одной буквы К. За буквой К. может скрываться не фамилия князя, а его характеристика – князь Кукла, в связи с тем, что образ князя К., составленный из искусственных элементов – из парика, накладных бакенбардов и усов, корсета, пружинок для разглаживания морщин, пробочной ноги, стеклянного глаза и вставных зубов, – восходит к традициями балагана, с которыми писатель был знаком с детства, так как дед В. М. Котельницкий водил братьев Достоевских гулять в праздничные дни:

- «…ежели мы редко бывали в театрах, то зато в балаганах московских (у так называемых Петрушек) бывали по праздникам и на масленицу с дедушкой Василием Ивановичем Котельницким».

Что касается аллюзий к Хлестакову в образе князя, то они отмечались уже неоднократно, но также в действительности еще более значительны. Так, если Хлестаков ухлестывает сразу и за Анной Андреевной, и за Марьей Антоновной, то Князь принимает Марью Александровну за Анну Николаевну:

- « — Марью А-лекс-анд-ровну! представьте себе! а я именно по-ла-гал, что вы-то и есть (как ее) — ну да! Анна Васильевна... C’est delicieux! Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно ве-зешь меня к этой Анне Матвеевне».

=== Литературные приемы ===

Полемика Достоевского с Гоголем не заканчивается говорящими именами и наименованиями. Достоевский использовал стилизацию и пародию на произведения Гоголя и в других аспектах.

Эстетическая позиция позднего Гоголя становится при этом объектом травестийной поэтики Достоевского. Имея в виду именно такое понимание поэтического вдохновения (несколько в духе гоголевских «Выбранных мест...»), Зина называют свою мать поэтом:

- « — Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений, вы женщина-поэт, в полном смысле этого слова; вас здесь и называют так. У вас беспрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают».

Сюжет повести представляет собой причудливый синтез мотивов гоголевских «Женитьбы» и «Ревизора»: попытка женить на небогатой дворянке не надворного советника, каким является Подколесин, а богатого князя, то есть «значительное лицо», за которое принимают в «Ревизоре» Хлестакова — с той разницей, что роль «свахи» берет на себя не друг жениха, а мать невесты. Эта комедийная коллизия скрещена в повести с романическим сюжетом «Евгения Онегина», в котором все та же невеста (Зина) после скандальной неудачи этого «гоголевского сюжета» и трагической развязки побочного драматического сюжета с неудачной попыткой мезальянса противоположного рода (с учителем Васей) становится героиней трансформированного Достоевским «пушкинского сюжета». В отличие от Татьяны, Зина сама отвергает Мозглякова, затем так же выходит замуж за «генерала», «старого воина, израненного в сражениях» и, наконец, в финале просто «не узнает» бывшего ухажера на балу.

Стилизация эта имеет особую направленность. Вот как, например, говорит о своих отношениях с другими дамами города Мордасова Москалева:

- «решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны, да и не вы одна, а все в городе? <...> Я заступлюсь за нее, я обязана за нее заступиться! На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молода и любит наряды, — за это что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая — такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду».

Без сомнения, это сатирическое развитие в речи героини того саркастического тона, с которым об отношениях между «дамой приятной во всех отношениях» и «просто приятной дамой» отзывался гоголевский повествователь:

- «Впрочем, обе дамы нельзя сказать чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятности, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! На, возьми, съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола».

Достоевский в «Дядюшкином сне» даже не только стилизует, но и превращает в драматургические реплики суждения повествователя «Мертвых душ».

- «Смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный. — читаем мы все в той же восьмой главе поэмы, — как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: „Посмотрите, какую ложь распустили!“ — а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания» — и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: „Какая пошлая ложь!“».

В «Дядюшкином сне» Софья Петровна Карпухина и в самом деле повторяет слух относительно того, что князя подпоили, чтобы заставить его сделать предложение Зине, причем не кому другому, а самой Москалевой, и публично:

- «Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна, я все знаю, все, все узнала!».

Пародия — еще одна грань творчества Достоевского, и ее следует рассматривать как важный элемент собственного художественного маршрута писателя. Однако, маршрут этот построен через осмысление художественных маршрутов авторов-современников, в том числе Гоголя. В «Дядюшкином сне», однако, элементы стилизации и «драматургизации» все же превалируют над элементами пародии. Отчасти так воспринимал повесть и сам Достоевский, назвав ее впоследствии «вещичкой голубиного незлобия». Однако при этом он сам несколько сглаживал значение той убийственной пародии на Гоголя «Выбранных мест...» и почти всю русскую классику того времени (Пушкин, Грибоедов, Гоголь), которая выводит «Дядюшкин сон» за пределы этой автохарактеристики.

Наряду со всеми этими элементами стилизации в повести присутствует также и пародия на Гоголя. Однако она имеет строго очерченные границы. Ю. Н. Тынянов видел ее, например, во всей первой главе «Дядюшкина сна», которую «ничто не мешает нам принять» за стилизацию, «но под конец главы сам Достоевский обнажает пародийность, наполовину срывая пародийную маску (но только наполовину, потому что самое обнажение производится все тем же пародийным стилем): „Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственно из умиления...“» Однако сопоставим это с характером заданной стилевой дистанции, заданной повествователем первого тома «Мертвых душ»: «Дамы города N. были... нет, никаким образом не могу; чувствуется точно робость. В дамах города N. Больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем...». Очевидно, что выше приведенные строки «Дядюшкина сна» представляют собой не стилизацию, а пародию на Гоголя.

Совсем другое дело «характеристика Марьи Александровны» («кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии»), в которой, как отмечено Н. М. Перлиной, действительно «пародируются отдельные мотивы „Выбранных мест из переписки с друзьями“ Гоголя»:

- «Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным».

Здесь Достоевский действительно пародирует Гоголя, превращая в фарс то, что в «Выбранных местах...» сказано серьезно.

Как пародия воспринимаются и выше приведенные «христианские» декларации Москалевой на фоне аналогичных многочисленных ремарок Гоголя в «Выбранных местах...»:

- «Для того, кто не христианин, все стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, — все легко. <...> Христианское смирение вас не допустит ни к какой быстрой поспешности»;

- «На дворян он может иметь только влияние нравственное»; «Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!».

Сам тон Москалевой неоднократно получает в повести характеристики, напоминающие собственный позднейший отзыв Достоевского о тоне позднего Гоголя как о лицемерном пафосе: «Что ж это за сила, которая заставляет даже честного и серьезного человека так врать и паясничать, да еще в своем завещании», «Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в „Переписке с друзьями“) — есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает чутьем. Это первое, что выдает». Сходным образом Зина отзывается о речах Москалевой:

- «— К чему так кривляться, маменька, когда все дело в двух словах? <...> — Нельзя без декламаций да вывертов! <...> — Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств, даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: „Зина, это подлость, но она выгодна, и потому согласись на нее!“ Это по крайней мере было бы откровеннее». В какой-то момент Москалева даже спохватывается сама: «„Скверно то, что Зина подслушивала! — думала она, сидя в карете. — Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась...“»

Эта мысль Москалевой, должно быть, выражала восприятие Достоевским позднего Гоголя, который вдруг стал внушать богоугодные мысли тоном Кочкарева, Чичикова и Ивана Ивановича Перерепенка.

В произведениях Гоголя и Достоевского появляются такие оригинальные рассказчики, как пасечник Рудый Панько («Вечер на хуторе близ Диканьки»), Летописец («Дядюшкин сон»). Летописец в «Дядюшкином сне» является членом мордасовского общества, современником и очевидцем изображаемых им событий. Рассказчик дает характеристики и оценки действующим персонажам, он комментирует события, высказывания мордасовцев. Рисуя героя, писатель не может пройти мимо манеры говорить персонажа, характеризующей культуру, психологический склад, душевное состояние человека. Особенно выразительны речевые портреты Марьи Александровны (высокопарность, соседствующая с грубостью), князя К. (растягивание слов), Акакия Акакиевича (сбивчивость, отрывистость). Повествователь (автор) в «Мертвых душах» может входить во внутренний мир персонажа. Манилов думает о просьбе Чичикова: «предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие»; «он думал о благополучии дружеской жизни» и «далее наконец бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать».

Еще один прием, который используют и Достоевский, и Гоголь, это алогизм, то есть появление нелепых рассуждений, неумение героев связать следствия с причинами. Кробочка, уже готовая уступить Чичикову мертвые души, замечает:

- «А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся...»

У некоторых героев Достоевского ход мыслей также бывает самый нелепый. Марья Александровна советует князю съездить за границу на лечение, на что получает ответ:

- «Я помню, когда я был за границей <...> там было удивительно весело. Я чуть-чуть не женился...»

=== Вывод ===

В повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон» очевидно глубокое влияние Гоголя. Через призму гоголевской иронии и психологической проницательности, Достоевский создает уникальное литературное пространство. Параллели между двумя авторами демонстрируют, как наследие Гоголя продолжает формировать российскую литературу, углубляя понимание социального и культурного контекста их времени. Это исследование не только открывает новую перспективу на восприятие творчества Достоевского, но и подчеркивает значимость интертекстуальных связей в анализе классической русской литературы.

- Чтобы наглядно представить взаимосвязь творчества Достоевского с творчеством Гоголя, предлагаю ознакомиться с презентацией.

- Чтобы вспомнить ключевые факты о жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского, предлагаю пройти тест

=== Источники: ===

1. Кибальник С. А. Гоголевские дискурсы в повести Достоевского «Дядюшкин сон»

2. Скуридина С. А. Антропонимикон повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон»

4. Зангирова Ю. Р. Комическое в речи персонажей Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского